湿地科普 ▏二十四节气与大自然——立春·湿地

历史渊源

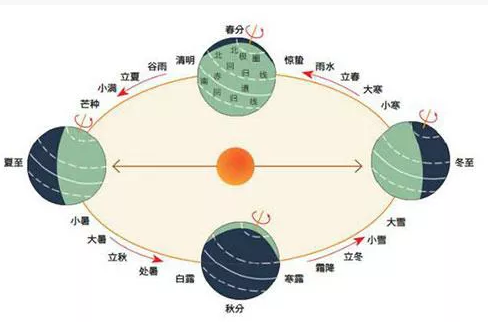

二十四节气起源于黄河流域。古代天文学家早在西周及春秋时代用“土圭”测太阳影子确定了春分、夏至、秋分、冬至,并根据一年内太阳在黄道上的位置变化和引起的气候变化,将全年分为二十四等份,每个等份一个名字,经过不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立沿用至今。这二十四个节气分列在12个月里,两个节气间隔约为半个月。

实际上,二十四节气是根据地球绕太阳公转的运动规律制定的,因此每一个节气都能真实地反映太阳与地球的相对位置关系。地球绕太阳运行的轨道,也就是太阳在天空中周年视运动的轨道称为黄道,分圆周为360度。二十四节气以春分点为起点,将黄道等分为24段,每段为15度,太阳每移行15度就表示到了一个节气。

《二十四节气歌》

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

这首《二十四节气歌》在我国民间广为流传,仅仅4句28个字不仅讲述了气象的变化,也讲述了人与自然的关系、人与人的关系,更是在讲述人类生存的基本法则。如今,很多人一生远离自然,远离寒凉变化,二十四节气属于往昔。可无论怎样,四季风霜仍年年被节气们如期带来。记住《二十四节气歌》,走进大自然,驻足大地,仔细观察,耐心聆听,便能体会古人的智慧所在,同时与自然共存在,心灵沟通。

文化底蕴

2016年11月30日,联合国教科文组织通过决议正式将中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。二十四节气作为传统文化中的精华,2017年也被编入了小学二年级课程,是每个孩子在课堂上的必学内容。节气教育不仅从小培养孩子对于自己民族文化的归属感和自豪感,更重要的是在自然体验中培养孩子的情商。

节气·物候

看似简单的二十四节气,其实背后还浓缩着古人对自然有趣而细致的观察。我们的祖先根据黄河流域植物的萌发、开花、结果、凋谢等;某些动物的始振、始鸣、交配、迁徙、冬眠等;非生物始冻、解冻、雷始发声等观察到一年七十二种物候的变迁。一候五日,一年“二十四节气”共七十二候,反映了一年中物候和气候变化的一般规律,这是我们的祖先在循环往复的季节中发现的大自然密码。

立春·三候

立春为二十四节气之首,每年2月4~5日前后这一天,太阳到达黄经315°,天气回暖,坚冰开裂,草木复苏,万物始生,春天到来。立春十五天,分三候,五天一候。

一候东风解冻,二候蜇虫始振,三候鱼陟负冰。

《东风解冻》立春前五日,东风送暖,大地解冻。

《蛰虫始振》五日后,蜇居的虫类慢慢在洞中苏醒。

《鱼陟负冰》再过五日,则河冰融化,鱼儿在碎冰间游动,仿佛背负浮冰一般。

立春·诗词

《立春偶成》

宋代:张栻[shì]

律回岁晚冰霜少,春到人间草木知。

便觉眼前生意满,东风吹水绿参差。

立春·湿地

寒随一夜去,春逐五更来。随着立春时节的到来,张掖湿地博物馆外景湖冰融化,波光粼粼,鱼儿游动,鸟儿欢唱。小鸊鷉、白骨顶、赤麻鸭、赤膀鸭、普通秋沙鸭、绿头鸭以及平时少见的大天鹅也飞来一起“闹春”。

立春已至,雨水还会远吗?关于二十四节气,等我慢慢讲给你听......(杨芙晖)